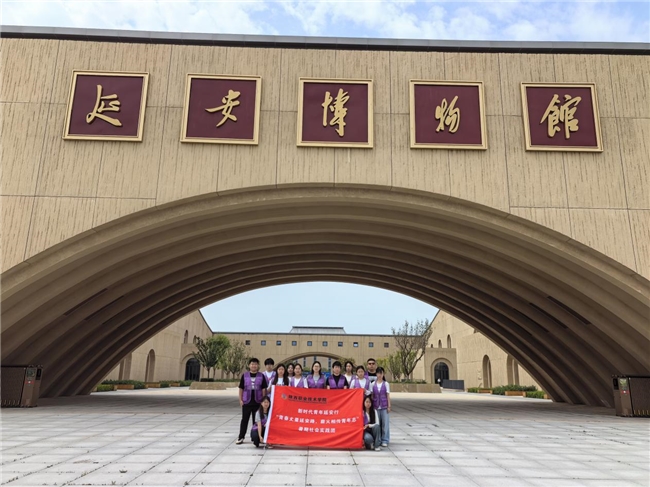

7月20日,实践团走进延安博物馆,在这座2024年6月新落成的地市级综合性博物馆里,开启了一场兼具深度与温度的学习之旅。

为实践团在延安博物馆合影

延安博物馆坐落于延安新区中轴线上,总建筑面积达63358平方米,以模仿陕北窑洞的回字形建筑设计呼应着这片土地的自然风貌。作为延安首座地市级综合性博物馆,其以“一个基本陈列,三个专题展览”构成立体传播体系,通过“地理延安”“历史延安”“文化(民俗)延安”“今日延安”“奋进延安”五部分内容,全方位呈现延安的自然禀赋、历史脉络、民俗风情及新时代发展成就,1200余件(组)展品从3万年前的“黄龙人”遗迹到唐代宝室寺铜钟,从革命时期的文献实物到现代城市建设沙盘,串联起一部鲜活的延安史诗。

实践团成员参观博物馆

实践团成员首先沿着“历史延安”的时间轴前行。泛黄的电报手稿、复原的窑洞会议室,让成员们仿佛置身于那段烽火岁月。“以前在课本里读到‘自己动手、丰衣足食’,今天才真正理解了自力更生背后的艰辛与力量。”团队成员何秀峰一边记录,一边感慨,指尖轻抚展柜玻璃,目光久久停留在“抗大”学员的笔记本上。

在“地理延安”展区,黄土塬沙盘模型与甘泉雨岔大峡谷的实景照片形成强烈对比,让成员们直观感受到延安从“黄土高坡”到“绿水青山”的蜕变。“退耕还林的成果太震撼了,这些数据和图片背后,是一代代人接续奋斗的坚守。”艾梦缘指着生态建设图表,与身旁成员的交流,“原来课本里的‘绿水青山就是金山银山’,在延安有这么生动的实践。”

“文化(民俗)延安”展区里,剪纸作品的鲜艳色彩、陕北民歌的悠扬旋律,让实践团成员感受到了延安人民的生活热情。团队成员井瑀婕对着一组传统农具驻足良久,在与一位带着孙子参观的本地大爷攀谈后,她在笔记本上写道:“大爷说这是他年轻时用过的犁,现在虽然成了展品,但‘勤快日子才有奔头’的道理没变。这些民俗不只是老物件,更是延安人精气神的传承。”

在“今日延安”“奋进延安”板块,城市建设数字沙盘演示着延安新区的崛起,脱贫攻坚成果展里的村民笑脸照片格外动人。团队成员朱思瑶在交流中坦言:“以前总觉得延安的标签是‘革命圣地’,今天才看到它的多元——既有厚重的历史,也有蓬勃的现在。那些新区建设者的故事,和当年的先辈一样让人敬佩,都是在书写‘奋斗’二字。”

参观途中,实践团与博物馆工作人员围绕展陈设计、文物保护展开深入交流。团队成员谢宇泽深有感触:“博物馆里的每一件展品、每一个场景,都藏着无数人的用心。这种对历史的敬畏,值得我们学习。”

实践团与工作人员、游客交流互动

活动尾声,实践团成员在馆前广场分享感悟。大家纷纷表示,此次参观不仅让他们通过展品“读懂”了延安的过去与现在,更在与工作人员、市民游客的交流中,触摸到了延安精神的时代温度。“延安的故事,是历史,也是当下;是先辈的,也是我们的。”实践团负责人景嘉萱说,“未来,我们要带着这份感悟,把延安的奋斗故事讲给更多人听,让青春在传承中绽放力量。”

夕阳西下,实践团成员们踏上归途,延安博物馆的剪影在余晖中更显厚重。行囊里装满的不仅是记录着见闻的笔记,更是一份被延安精神浸润过的初心。大家约定,要把这次探访的收获转化为前行的动力,在学习和生活中践行“自力更生、艰苦奋斗”的誓言,让延安的故事在新时代的青年口中继续流传,让“为人民服务”的信念在青春的赛道上始终闪耀。正如博物馆展墙上那句题词所言:“历史照亮未来,征程未有穷期”,而青年一代的传承与奋斗,正是对这段历史最生动的续写。(文/图 宁紫瑜、杨清婷、井瑀婕、朱思瑶、赵萌洋)

责任编辑:陈瑾

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

投诉举报电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508