书法家赵普先生,深谙孙过庭“古不乖时,今不同弊”之箴言,以此为圭臬,在书坛独树一帜。他扎根传统隶书之厚重本源,精研古法,汲取汉碑神髓;更以时代精神为滋养,赋予隶书以崭新的生命力与审美意趣。其笔下隶书,既见古拙苍茫的金石气韵,又焕发灵动飞扬的当代风采。赵普的艺术实践,正是这句千年书理在当下最生动的诠释与跃动,其神采卓然,跃然于时代书坛。

赵普,1939年生,北京人,首都书画界宿老,1983年北京书协初立时之百名之一者。中国书协会员,全国书画委员会副主席。先生弱冠始攻汉隶,遍临《乙瑛》、《张迁》、《石门颂》等数十种碑版,兼习石鼓、金文、唐楷、宋四家及明清诸家法帖。博览文史书论,上世纪八十年代,已名重京城。

1986年应邀为“圆明园遗址公园”题名牌,为天安门城楼及曲阜等多地题留墨宝。

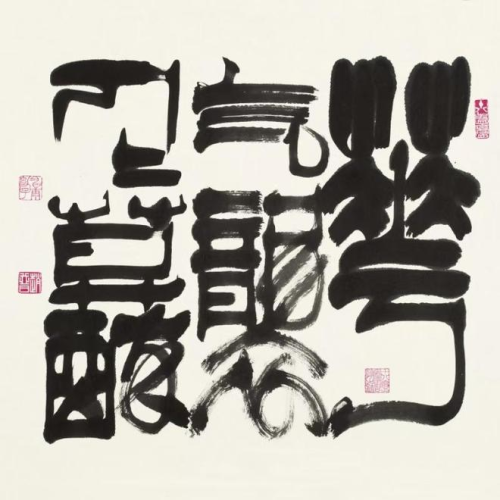

1999年,先生荣退,随即“闭关”地坛斋宫十余载,研习书法,成绩不断显成,终于写出了继古来新的独家面貌,即:中锋笃,方为主,减蚕雁,融篆行之“赵隶〞家风!

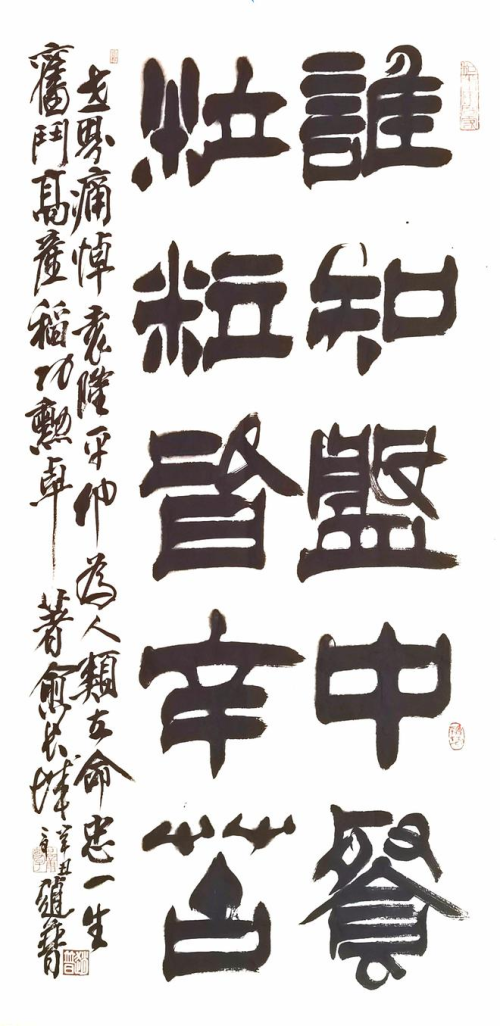

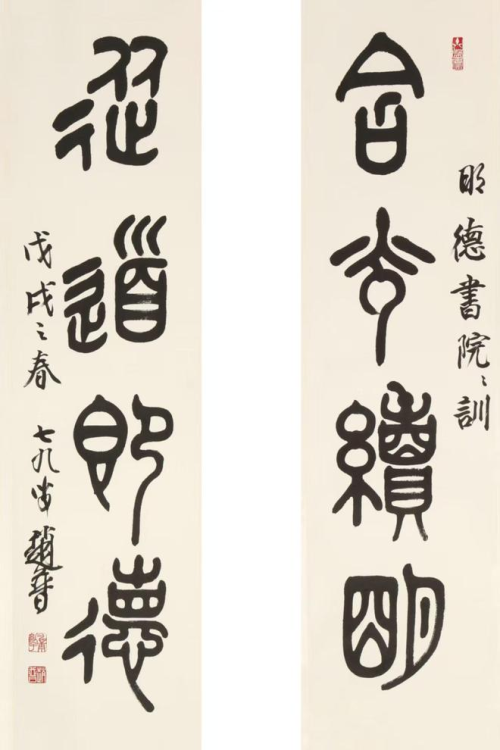

著名艺术理论家柯文辉先生曰:赵隶,消化遗产,取经用宏,方笔方构,中锋笃实,奉汉碑金梭,存古拙神采,参证篆楷,自见流妍,调节经纬,隐去斧痕,大幅作品时凝聚意象,小幅之作兼得巨幅奔腾。

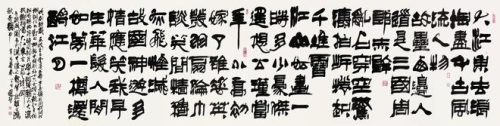

2017年至2019年,赵普先生以八旬高龄隶书功写《道德经》《金刚经》及《论语》全文出版发行,创作了全新的隶书版本,将经典与书法有机结合,为弘扬传统文化作出贡献。

“老骥伏枥,志在千里”已入八五旬之老先生,一如既往,笔耕日新,正在向“人书俱老”的明天日潑斛墨。

人书同老,夕阳无限

——赵普先生书法作品鉴赏

“江山代有才人出,各领风骚数百年”。几千年来中国书法人才辈出,各有千秋。以“中锋笃,方为主,减蚕雁,融篆行”而闻名的书法大家赵普先生正是当代书法界的扛鼎之士,他独树一帜的隶书开当代书法艺术的先河,被业界人士称为“赵隶”。

赵普先生1939年生于北京,是北京书协首批成员,中国书协会员。赵先生自幼遍临《乙瑛》、《礼器》、《史晨》、《韩仁铭》、《张迁》、《孔羡》、颜、苏诸帖,悉心揣摩,融会贯通,笔耕不辍,唯恐虚度。其墨宝先后留香于圆明园遗址公园、元大都古城遗址、陶然亭公园之华夏名亭园、天安门城楼及曲阜、北京二环路沿线休闲驿站书匾等处,广受读者喜爱。

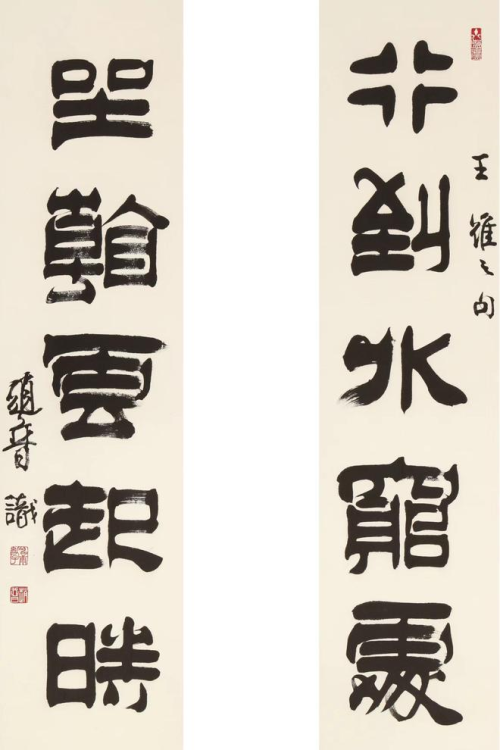

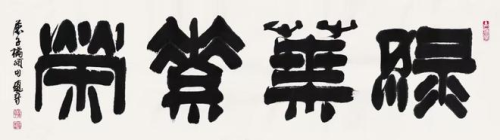

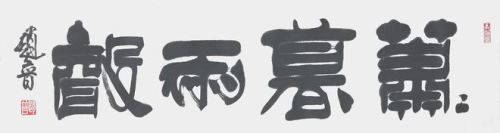

赵先生功力扎实深厚,又善采众家之长,楷隶行篆皆具风采,尤擅隶书。其书气势宏大,古朴奇宕,苍劲深厚,浑然如璞,读之顿生运斤成风,入木三分之感。从“赵隶”中,依稀可以看到篆书藏头护尾,内力含蓄的多变笔法,时而能窥到行书结体多姿,活泼有神的周致韵律,好像还能捕捉到草书无拘无束,使转交替的潇洒行笔。这正是赵先生将篆意、魏碑、行草等字体的不同大家笔意掰开揉碎,萃取精华,吸收营养,在自己苦心孤诣的手画心摹下形成的独特风格。这种独特风格,源于赵先生几十年师古不泥古、继往开新的不懈探索与追求,源于他闭关十五载,心无旁骛上下求索的中庸之思,更源于他不慕名利、不求闻达,逸静超脱的人生态度。

赵先生一直把苏东坡“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的美学原则视为自己毕生的追求。他用笔劲挺豪放,纵横变化,笔有限而势无垠;章法布局新奇多变,沉郁顿挫间意态轩昂,动静结合中奇正相生,黑白起伏处吞吐大荒。其平笔如锥划沙,不结不滞,平实有力;圆转如折钗股,丰腴光滑,刚柔相济;留笔似屋漏痕,不漂不浮,如镌似刻;笔势重如高山坠石,苍劲深厚,力透纸背;变化如百川归海、惊蛇入草,妙悟不言。最让人叹为观止的是他结体的方圆并用,方中有圆,圆中带方,不方不圆,亦方亦圆,既有让读者眼前一亮独特韵味,又带给读者以无限的想象空间,在静水深流的表象下蕴含着大美的倾海之气,象外之象。

赵先生沉浸于黑白世界的同时,将保护和传承两千多年的隶书文化视为己任。自八十年代开始陆续出版《隶书入门与提高》、《隶书学习与提高》、《隶书解释与临习》、《隶书学习与欣赏》、《赵普书画集》等七部著作,并在北京电视台“赵普写隶书”节目担任主讲,花费了大量的时间和精力致力于隶书书法的普及。

艺术的伟大意义,在于表达人的真正感情。赵普先生字如其人,不求捷径,不入歧途,深沉而自然。(沈鹏)

责任编辑:陈瑾

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

投诉举报电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508