为深入了解国家级非物质文化遗产尼西黑陶的传承现状与发展难题,探索传统手工艺在新时代背景下的活化路径,并为乡村振兴贡献青年智慧与专业力量,云南财经大学会计(审计)学院云财会计“财会兴乡,筑梦边疆”实践团一行30人,于2025年暑期“三下乡”社会实践期间,深入香格里拉市尼西乡汤堆村,开展了探索传承非遗相关实践活动。实践团旨在通过实地走访、深度访谈、亲身体验及专业视角分析,为尼西黑陶的可持续发展提出切实可行的建议。

零距离感知:泥土中的匠心智慧

清晨,实践团参访尼西黑陶非遗传承基地。馆方负责人介绍:“黑陶制作体验项目受到游客群体,特别是年轻受众的高度青睐。”实践团成员现场观摩了国家级非遗传承人、72岁的巴萨大师的技艺展演。陶土在拉坯轮上匀速塑形,大师六十余载的工艺积淀转化为兼具实用性与民族美学的酥油茶罐、藏式火盆等器皿。作为“康巴文化形象大使”,巴萨大师还通过YouTube等国际平台(单条教学视频播放量突破50万次)推广黑陶技艺,其文化传播实践令团员深受启迪。

调研发现,黑陶产品谱系正经历创新转型:传统器型保持古朴厚重的文化特质,而银饰镶边茶具、融合吉祥八宝纹样的现代咖啡器具等创新产品,则实现了传统工艺与现代设计的有机融合。馆方特别展示了尼西黑陶的理化特性——采用当地特有的富矿红土(经检测硒含量达0.08mg/kg),具有可承受明火直接烧制的耐火性能,彰显了传统工艺蕴含的材料科学价值。

尼西黑陶产品展示

解码文化:藏在器型纹饰里的藏地密码

实践团与村民深入交流,挖掘黑陶深厚的文化内涵。村支书指着带镂空花纹的火盆解释:“九孔对应藏族九字真言,烟雾缭绕如同祈福。”更令学子们称奇的是“歪脖子”酥油茶罐设计——专为骑马者设计,颈部倾斜便于单手倒茶,底部沉稳确保颠簸不洒,体现了藏民高度的生活智慧。在村民访谈中,老人们分享了黑陶与日常生活的深刻联结。当地老人特别提到:“用黑陶煮茶,茶汤更醇厚,长期使用对身体有益。”这种代代相传的生活智慧,以及“器物会记住主人温度”的民间信仰,让实践团成员真切感受到黑陶不仅是生活用具,更是藏族文化传承的重要载体。

黑陶传统工艺与香满村自然景致的交融

直面挑战:传统工艺的现代化之困

在村企创新展厅,实践团考察了多项具有专利保护的特色产品,如内刻微型经文的茶壶等独家设计。然而,传统手工制作方式与产能限制成为发展瓶颈。据村支书介绍,虽然生产基地占地3000多平方米、拥有120余名工匠,但因坚持纯手工制作,年产量仅能维持数千件精品。“我们曾拒绝电商平台的大批量订单,就是担心量产会影响工艺品质”,村支书坦言传统工艺规模化面临的挑战。针对这一实际问题,实践团成员结合专业所长积极建言。其中会计专业同学提出的“预售制”生产模式建议引起重视——通过订单驱动生产,在确保工艺质量的同时提高运营效率。这一建议获得村支书的充分肯定,双方初步达成后续线上深入研讨合作意向。

巴萨老人指导实践团成员制作黑陶胚体

青春碰撞:注入非遗新活力的青年方案

实践团与村里青年传承人及大学生志愿者展开热烈座谈。青年传承人展示了运营海外社交媒体(如YouTube粉丝2.3万)的成果及国际影响力,但也坦言曾面临留乡发展的犹豫。是巴萨老人等前辈的坚守,以及政府非遗补贴、电商增收等政策的支持,坚定了他们传承创新的信心。实践团与湖南籍义工小李的文创“盲盒”创意(内含迷你陶件+扫码可看制作短视频)产生强烈共鸣。团队当即决定发挥集体智慧,协助小李完善方案,提议融入尼西民歌、锅庄舞等文化元素,提升盲盒的文化内涵与吸引力,形成可落地的青年文创项目雏形。

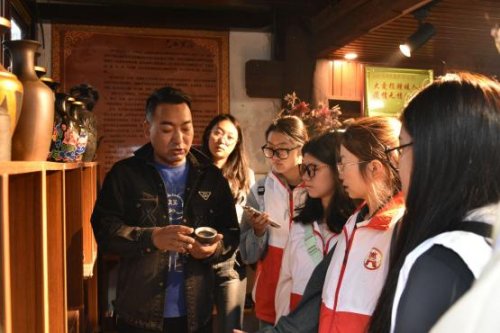

传承人讲解黑陶文化脉络

云南财经大学实践团通过深度调研尼西黑陶非遗项目,探索出一条"守正创新"的传承发展之路。在坚守纯手工核心工艺的同时,团队创新性地提出“专业赋能非遗”发展模式:通过会计专业设计的“预售制”优化生产流程,运用营销专业策划的新媒体传播方案拓展市场,并打造“文化盲盒”等文创产品。实践团将持续深化三项行动计划:完善电商财务模型、推进文创项目孵化、构建校地合作平台,为非遗传承注入青春智慧,助力乡村振兴战略实施。

团队合影

正如村支书在送别时所寄望:“千年黑陶遇到青春力量,就像柴火烧旺了窑火,定会烧出更美的未来。”云南财经大学的青年学子们,正以实际行动响应这份期许,努力成为非遗传承与乡村振兴接力跑中充满活力的一棒。(王俊蓉、向贞琳)

责任编辑:陈瑾

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

投诉举报电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508