8月16日上午10时,上海外国语大学贤达经济人文学院国际交流学院“五福临门”青年实践团循着鼓声,抵达临汾市尧都区屯里镇——张勇的山西锣鼓艺术研究院。跟随着威风锣鼓非遗传承人张勇师傅一起“槌落如心跳,锣开似春雷”让胸腔里的青春与千年鼓韵同频共振,化作三晋大地滚烫的脉搏。

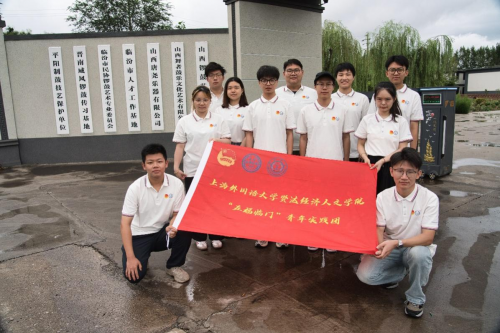

图为实践团在山西锣鼓艺术研究院门口拍摄的集体照

初闻·一声鼓鸣,千年军阵的呼啸

临汾威风锣鼓,始于春秋晋国的“战鼓催军”,明清时与民间社火合流,终成“天下第一鼓”。在张勇老师的院子里,八面大鼓依古礼排成“雁行阵”,鼓面直径六尺,牛皮纹理仍带着血痕与草原的风。张勇老师左手按住鼓沿,右手执槌,一记“狮子滚绣球”砸下——鼓声如黄河决堤,锣钹似铁骑突出,同学们瞬间被卷入一场声音的沙尘暴。“鼓是骨头,锣是血,钹是肉,合起来就是山西人的脊梁。”张勇师傅的锣鼓声,震得队员们耳膜发痒。鼓点里有赵武灵王的胡服骑射,有霍去病封狼居胥的蹄声,也有走西口的汉子一步一回头的哽咽。他们站在鼓阵中央,像被历史一页页拍在脸上。

图为实践团成员实地学习调研照片实拍

图为实践团成员实地学习调研照片实拍

传承·鼓槌在手,才知“威风”二字的分量

虎口贴槌,食指如剑——张勇老师用两根手指就把鼓槌挑起,我们却连握槌都会在敲击中打滑。马步扎稳,腰脊如弓——五分钟不到,大腿已抖成筛糠。最基本鼓谱的一点子,二点子,三点子的敲击方法看似简单,实则每一击都要落在前一声的余韵上,像踩浪而行。队员们刚刚开始敲得七零八落,师傅却能把同一面鼓敲出“千军万马”与“细雨和风”两重天地。

图为实践队员学习敲打威风锣鼓照片

图为实践队员学习敲打威风锣鼓照片

对话·在制鼓工坊,听见木头与牛皮的呼吸

张勇老师把鼓槌往墙边一搁:“想听懂鼓,先要去产房。”出后门,铁门吱呀,热浪混着牛皮腥香扑来——这里是坚守了二十年的手工鼓坊。院子中央,黄牛皮一张张摊在木架,脊背处的皮最厚,毛孔粗得像北纬36°的黄土。制鼓师傅让我们闭眼摸:“指腹先凉,再暖,像摸一头刚跑过的牛。”两位匠人赤膊,月牙铲刀翻飞,皮下脂肪如雪片落进木桶。直径六尺的杉木鼓圈吊在半空,湿牛皮覆上去,千斤顶拉绳像拔河。牛皮一点点收紧,发出“咯吱”呻吟。老师傅贴耳听音:“紧半扣就高一个全音,像调吉他。鼓面推至院心,八月太阳直浇。牛皮由乳白变金黄,再变古铜。鼓圈搬进廊下。两位制鼓师傅抬出大桶桐油,油里漂着几粒花椒——防虫。拿羊毛刷蘸油,顺木纹轻推,桐油渗进去,像给木头喝烧酒。油香混着花椒辛味,熏得队员们眼泪直流。

图为实践队员亲自体验制作鼓的流程

图为实践队员亲自体验制作鼓的流程

鼓声渐远,桐油与牛皮的味道却留在指尖,像把三晋大地的脉搏缝进了全体实践队员们的皮肤。张勇老师那句“学会它,带走它,也带走山西的心跳”在耳边回响。我们忽然明白,非遗不是博物馆里的标本,而是可以被敲响、被汗水浸透、被年轻手掌继续传递的滚烫生命。下一站,也许是外滩的黄昏,也许是异国的讲堂,也许是大学校园,只要这一声落下,总有人循声回望,看见山西仍在热烈跳动。鼓槌未凉,心跳未止——队员们表示此去此去,只做一件事:让世界听见,三晋的心跳下一拍,将由Z世代继续敲下去。(安静、居景雨、马世家)

图为实践团全体队员和威风锣鼓非遗传承人张勇合影照片

责任编辑:陈瑾

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

投诉举报电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508