炎炎夏日,烟台理工学院弘法沧澜社会实践队踏上了临沂孟良崮的土地,开启了一场以“传承沂蒙精神,深化法律保护与普法宣传”为主题的三下乡实践之旅。数日里,队员们通过参观纪念馆、观看红色剧场、走访革命前辈、开展助农普法等活动,在红色沃土上播撒法治种子,让沂蒙精神在新时代焕发新的光彩。

踏寻红色印记,解码沂蒙精神

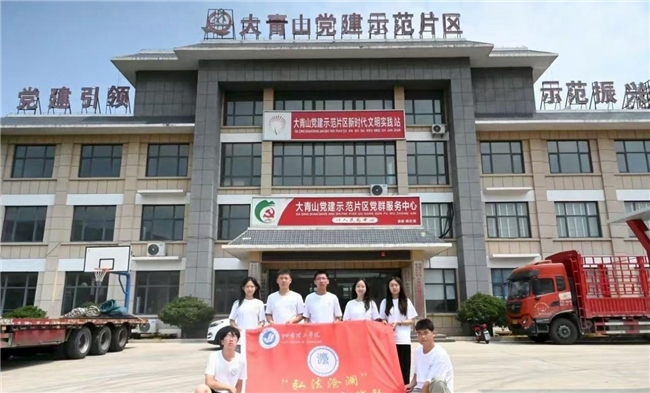

孟良崮战役纪念馆的展厅里,时光仿佛倒流。讲解员的声音穿越历史尘埃,将那场惊心动魄的战役娓娓道来:泛黄的照片定格着战士们冲锋的身影,锈迹斑斑的枪械诉说着战斗的惨烈,残破的军装里藏着永不褪色的信仰。队员们驻足凝视,仿佛能听见炮火中冲锋的号角,感受到革命先辈为家国解放挺身而出的决绝。 抗日剧场的演出则让历史场景鲜活再现。当看到沂蒙百姓冒死为八路军送粮草、救伤员的桥段,当听到“最后一粒米做军粮,最后一块布做军装”的呐喊,不少队员红了眼眶。这正是沂蒙精神“水乳交融、生死与共”的生动注脚——军民同心,早已超越简单的支援与被支援,成为血脉相连的命运共同体。 走访老党员时,爷爷颤巍巍的说:“当年上战场,没想过能不能回来,就想着把鬼子赶出去,让后辈过好日子。”朴实的话语里,是对党的赤诚,对信仰的坚守。而沂蒙红嫂张奶奶的故事更令人动容:她年轻时连夜缝补军衣,用自己的乳汁救活重伤员,儿子刚满18岁就送他参军,那句“为了胜利,啥都舍得”,道出了千万沂蒙女性的家国情怀。 从大青山战役纪念馆里“宁死不屈”的英雄群像,到沂蒙山小调里“风吹草低见牛羊”的乐观吟唱,队员们一步步走近沂蒙精神的内核——那是危难中挺身而出的担当,是绝境中守望相助的温暖,更是代代相传的红色基因。

聚焦精神传承,探索法律护航

“这些故事要是没人记着,精神就断了根喽。”采访中,老党员们的担忧让队员们陷入沉思。沂蒙精神作为中华民族的精神瑰宝,其传承不仅需要口耳相传,更需要法律的坚实守护。 在调研中队员们发现,部分革命遗址因资金不足而日渐破败,一些红嫂故事、战斗传说随着知情者老去面临失传,甚至有商家借“沂蒙精神”之名进行商业炒作。这些问题暴露出当前保护工作的短板:缺乏专门法规界定保护范围,责任部门权责不清,传承机制尚未健全。 沂蒙红嫂纪念馆的工作人员坦言:“我们想把红嫂事迹申报非物质文化遗产,但流程复杂,也缺专业指导。”对此,队员们认为,应加快立法步伐,明确沂蒙精神相关物质与非物质文化遗产的保护清单,规定政府、社会、个人的保护责任;同时加强执法监督,对破坏遗址、滥用精神符号的行为依法惩处,让“软精神”得到“硬保障”。

深入田间地头,普法助农惠民

“俺家的地被邻居占了半米,该咋说理?”“儿子不养老,能去法院告他不?”在孟良崮周边村庄,队员们刚摆开普法摊位,就被村民围住。针对这些实际需求,队员们早已备好“法治礼包”——用漫画解读《土地管理法》,用方言演绎婚姻家庭纠纷案例,把晦涩的法律条文变成“听得懂、用得上”的家常话。 队员们还发现,不少农民遇到纠纷习惯“找熟人”而非“找法律”,对法律援助、诉讼流程一无所知。为此,他们专门制作了“维权地图”,标注出附近法律援助中心、司法所的位置和联系方式,告诉村民:“遇到难事别着急,法律能给咱撑腰。” 在桃园里,果农王大叔提出的“电商卖果怕被坑”问题,引发了队员们的关注。他们当即讲解《消费者权益保护法》中关于网购纠纷的规定,还教他如何留存交易证据。“以前就怕被骗了没处说,现在心里有底了!”王大叔的笑容,让队员们尝到了普法的甜。

初心不改前行,使命接续传承

实践虽短,影响深远。队员们带着满满的收获返程:不仅加深了对沂蒙精神的理解,更明白了“法治”二字的重量——它既是保护红色遗产的盾牌,也是守护百姓幸福的基石。 未来,弘法沧澜社会实践队将继续前行:整理此次调研成果,为沂蒙精神立法保护提出建议;把助农普法的经验汇编成手册,让更多乡村受益;更要把沂蒙精神融入日常,在学习和志愿服务中践行“奉献、担当”的誓言。 法韵悠悠,浸润沂蒙大地;初心灼灼,照亮前行之路。相信在红色精神与法治力量的双重护航下,这片英雄的土地必将续写更多传奇,为民族复兴注入不竭动力。(通讯员孟俊辰 汤雨桐)

责任编辑:陈瑾

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

投诉举报电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508