在苏州的巷陌深处,木梭叩击丝线的声音已回响了千年。缂丝,这门以“通经断纬”雕刻光阴的技艺,曾为帝王织龙袍,为名士摹书画,却在工业文明的浪潮中几近失传。当世人惊叹于宋代《莲塘乳鸭图》的瑰丽时,鲜少有人知晓——有一位女子,用五十年孤寂时光,将断裂的经纬重新织成山河。

她叫马惠娟,国家级缂丝技艺传承人。十九岁与缂丝结缘,亲历行业兴衰,目睹同行离散,却在时代的褶皱里坚守至今。下岗潮中,她抱回织机,在十三平方米的家中重启一场无声的远征;花甲之年,她以数百种丝线复刻宋代孤品,让沉睡的文物在指尖重生。她说:“缂丝是刻进骨血里的命,错了能拆,但丢了就再也续不上了。”

左 范炜焱,中 马惠娟,右 肖峰

7月26日下午,第二期“苏作与生活”非遗系列主题讲座在苏作馆苏州旗舰店圆满举办。国家级非遗(缂丝)传承人马惠娟与其子肖峰以躬耕织机的体悟,道出了两代苏州手艺人对技艺本源的深刻思考。在知名设计师范炜焱的主持下,这场深度访谈不仅揭开了缂丝“无中生有”的创作秘境,展现了这位国宝级艺人在漫长岁月中孤守匠心、矢志探索的执着精神,更清晰地勾勒出苏作艺术与当代生活之间不可分割的深刻联结。

这是一场与时间的对赌。当AI与机械化席卷传统,当“快”成为时代的信仰,马惠娟的织机依然以最古老的节奏运转——一昼夜,一寸金;一生人,一卷史。跟随她的目光望去,那些纵横交错的丝线里,不仅藏着宋画的魂、江南的韵,更有一代匠人以命换艺的赤诚。

马惠娟缂丝版《莲塘乳鸭图》

命运经纬里的五十春秋

“我这辈子,是缂丝选择了我。”面对范炜焱关于“择一业终一生”的叩问,73岁的马惠娟忆起1972年的转折。十九岁进入吴县工艺研究所的马惠娟,原本学的是苏绣。中日建交后,订单如潮水般涌入,她因“坐得住、拎得清”被选中研习缂丝。命运的齿轮悄然转动,这一坐,便是半个世纪。

上世纪九十年代,国营厂改制,缂丝订单锐减。昔日同事纷纷转行,她却将木织机搬回家中。“那几年,织好的作品堆在屋里,像无声的战友。”没有订单,反而让她可以有充分的时间和自由的节奏去磨砺自己的技艺,她自费去日本交流,带回对色彩的新理解;她又开始投入到绘画的训练中,用丝线模拟水墨的浓淡。

当被问及《莲塘乳鸭图》复刻的心路,马惠娟眼中泛起光亮。《莲塘乳鸭图》是现藏于上海博物馆的宋代缂丝孤品,复刻这件稀世珍品是一件极为困难的事。宋代朱克柔的原作仅有数十种色线,而她却要以数百种丝线“调色”,让莲瓣的粉、鸭羽的白、水波的青,在经纬交织中流动如诗。马惠娟以十年积累方破译古人密码,复刻版《莲塘乳鸭图》震动业界。范炜焱赞叹她,“让宋画的呼吸在经纬间重生。”

“这不是复制,是跨越千年的对话。”马惠娟表示。

马惠娟有一个执念,“下一幅必须比上一幅更好。”为复刻《韩熙载夜宴图》,她与儿子肖峰历时五年,将画中人物的衣褶、屏风的山水一一织入丝线。“第一段最难,屏风上的纹路细如发丝,织错一梭,整块屏风便失了神韵。”肖峰感慨。然而,马惠娟却将压力化作动力:“缂丝是减法,容不得半分侥幸。就像人生,错了就得认,拆了重来。”

马惠娟缂丝版《韩熙载夜宴图》

无中生有的艺术哲学

“缂丝是经纬的艺术,容不得半分侥幸。”在解析《韩熙载夜宴图》创作时,马惠娟道出工艺本质。她与儿子肖峰在历时五年的制作中,将古画解构重组,屏风山水细如发丝,人物衣褶精确到半丝。

这份“无中生有”的苛刻,是缂丝的灵魂。不同于刺绣的叠加修饰,缂丝要求从零开始的精准——每一根丝线必须严丝合缝地嵌入经线,若错一梭,背面便会留下“毛头”,于艺人的标准而言,就不够完美。

为什么要如此苛刻地追求完美?因为缂丝号称“织中之圣”,织造艺术的极致,天然就以臻于完美为追求。

马惠娟的学徒时代,师傅总在织机旁放置一面镜子,“正面是未来,背面是现在。你要透过镜子看轮廓,像照见自己的心。”马惠娟说。这份逆向思维的修炼,让缂丝成为一场与时间博弈的修行。

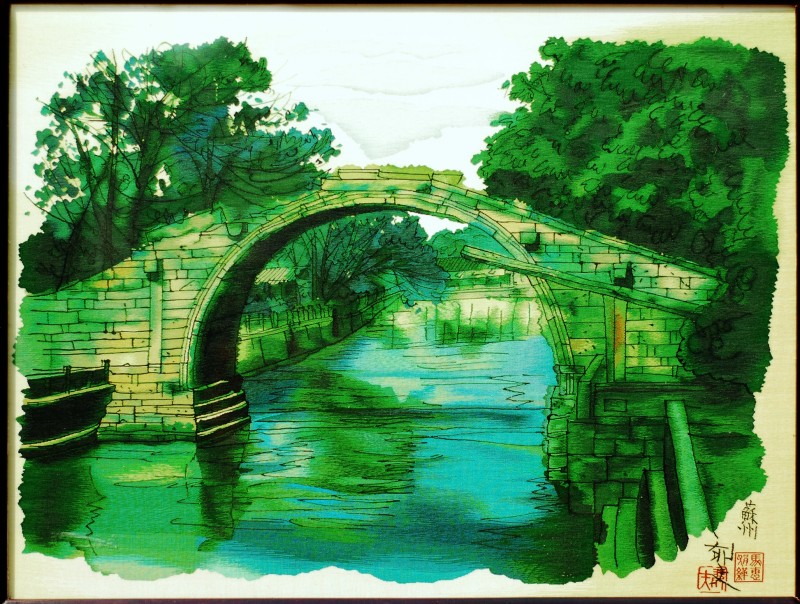

范炜焱以《苏州桥》为例,揭示马惠娟的色彩革命:“您用绿线织出烟雨江南的层次,黄绿、蓝绿、墨绿的渐变如雾气渗透。”马惠娟微笑颔首:“画家调色用笔,我调色用线。”这种将刺绣灵感融入缂丝的独创技法,让水墨氤氲在经纬间流动。当谈到《六骏图》中飞扬的马鬃,她指尖轻拂丝线:“飘逸不是画出来的,要让丝线跟着风走。”

马惠娟缂丝作品《苏州桥》

薪火相传的当代突围

面对年轻从业者不足200人的现实,范炜焱犀利发问:“以商养艺是理想还是妥协?”肖峰展示工作室的探索路径:金字塔基底是文创衍生品,塔尖则是耗时数年的艺术品。“有位北京青年租房学艺五年,如今他的作品已颇受关注。”马惠娟欣慰道。这对母子独创的“双轨传承”,既保留技艺纯度,又为新人开辟生存空间。

然而,现实的困境如影随形。缂丝从业者不足两百人,一幅精品需耗时数年,年轻人难以靠手艺谋生。“以商养艺”成为折中之策——马惠娟允许学生制作小件文创,却坚持“教一人,必精一人”。她常对学徒说:“手可以慢,心不能急。你看镜子里的画面,就像看自己的命。”谈及AI冲击,马惠娟的答案朴素而深邃:“机器能织出图案,但织不出手心的温度。”肖峰则理性剖析:“若市场需求支撑,机械缂丝或成日用品分支,但这恰能凸显手作精品的珍贵。”

马惠娟缂丝作品

照见本心的镜中修行

织机下的铜镜,映照着马惠娟五十载的修行。“师傅教我们透过镜子看轮廓,像照见自己的心。”她这样解释缂丝的反向思维。在《寒月孤雁图》满工织造中,柳条直丝与横向纬线的精密交织,考验着“既见树木又见森林”的智慧。“留白最难,但少了它,画面就死了。”这句工艺心得,恰是她传承观的隐喻——为未来留出生长空间。

范炜焱以哲人视角解读:“这面镜子何尝不是时代隐喻?快节奏社会中,更需要反观本心的定力。”马惠娟闻言微笑,手中木梭不停:“日子长着呢,慢慢走,总能走下去。”当观众问及“最好的时代”,马惠娟答道:“宋人用有限色线织出山河,我们比他们幸运。”在她身后,跨越八百年的《莲塘乳鸭图》与当代《苏州桥》辉映:前者复刻自博物馆孤品,后者开创江南水墨新境。

五十年,马惠娟将人生织入数不尽的纬线中。从曾经的腰带女工到如今的缂丝国家级传承人,从手艺求生到艺术求道,她证明了工匠精神的当代价值:不是对抗时间的苦修,而是将光阴淬炼成永恒的智慧。正如范炜焱的结语:“在这台木织机上,我们看到的不仅是技艺传承,更是一个民族对待时间的态度。”缂丝无声,却将时光刻成山河。一梭一世界,一线一人生。(且久者)

责任编辑:陈瑾

版权所有 中国外文局亚太传播中心(人民中国杂志社、中国报道杂志社) 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07311号 电子邮件: chinareport@foxmail.com 法律顾问:北京岳成律师事务所

投诉举报电话: 010-68995855 互联网出版许可证:新出网证(京)字 189号 京ICP备14043293号-10 京公网安备:110102000508